Quel est l’impact des forêts face aux canicules ?

Les forêts atténuent sensiblement les extrêmes climatiques. Cet effet tampon est particulièrement notable lors des canicules.

En 2021, la température a atteint jusqu’à 50 degrés au Canada. Ce super dôme de chaleur a marqué les esprits et fait la une des médias mondiaux.

Une étude de 2024, “Forest canopy cover affects microclimate buffering during an extreme heat event”, s’est attachée à en évaluer les effets. Elle a été réalisée en analysant une réserve forestière de 33 km2, à partir de l’analyse de la température pour l’ensemble du mois de juin 2021.

La température maximale journalière dans les forêts denses était alors de 4°C inférieure à la température régionale, générant un effet tampon qui a permis d’atténuer les impacts sur la faune et la flore de ces espaces forestiers. En outre, plus un couvert forestier est dense, plus cet effet tampon est efficace. En effet, la canopée intercepte une partie du rayonnement solaire, tandis que l’évapotranspiration contribue à refroidir la température.

Une étude plus systématique, qui a porté sur 98 sites dans 5 continents, confirme que les forêts agissent comme isolant thermique, avec un effet tampon qui s’amplifie lors des extrêmes de température. Ce constat est également validé en Europe, avec des effets de refroidissement allant de 2 à 5°C selon la densité forestière et le climat régional.

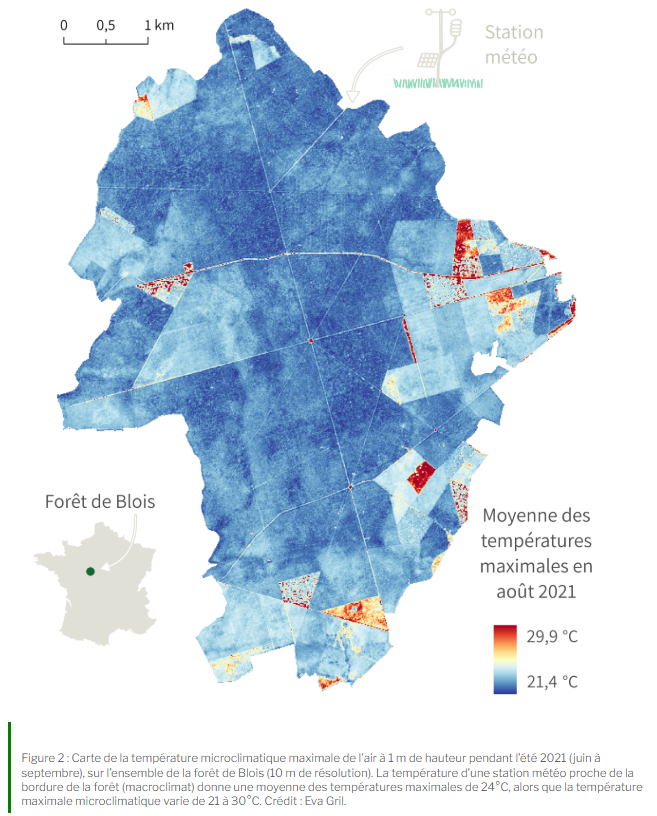

Enfin, des scientifiques français ont adopté une démarche innovante pour pallier les limites des mesures en station météo, qui se font nécessairement en espace ouvert. Grâce à la technologie Lidar, ils ont pu mettre en valeur des écarts de températures microclimatiques très marqués en fonction de la densité du couvert végétal (voir illustration de l’article).

Ainsi, “la température d’une station météo proche de la bordure de la forêt (macroclimat) donne une moyenne des températures maximales de 24°C, alors que la température maximale microclimatique varie de 21 à 30°C”.

Pour autant, il faut se garder de tout un optimisme béat, alors que les forêts souffrent face aux coups de boutoir des épisodes de canicule, comme le relève cette étude et comme l’ont démontré les effets de la canicule intense d’août 2025. Celle-ci a occasionné une floraison de photos déprimantes, avec des forêts roussies par un mercure dépassant les 40°c pendant plusieurs jours d’affilée.

Néanmoins, le constat général plaide en faveur de la préservation et de la libre évolution des forêts. Une telle stratégie serait facilitée par la massification de l’agroforesterie, qui permettrait de fournir une partie du bois nécessaire aux différentes activités économiques, tandis que des forêts riches et diversifiées résisteraient bien plus aisément aux sécheresses.

La régénération naturelle assistée permettrait également aux jeunes pousses dotées du matériel génétique le plus adapté au climat de survivre et de prospérer !