Les isotopes sont des atomes qui possèdent la même charge électrique mais une masse différente.

Pour le carbone, par exemple, il en existe 15. Deux sont stables. Le carbone 12 est le plus courant. Il représente 98.93 % du carbone total. Le carbone 13 vient en second (1.07 %). Quant aux autres isotopes, ils n’existent qu’à l’état de trace.

Ainsi d’un point de vue chimique ⚗️ les isotopes sont interchangeables, mais physiquement ⚖️, ils ont des propriétés différentes :

- certains sont stables

- d’autres radioactifs ☢️

L’analyse isotopique permet d’établir scientifiquement un certain nombre de faits (« L’isotope, traceur d’origine : distribution isotopique dans les composés naturels« ):

- L’analyse de l’oxygène permet par exemple de déterminer si une pluie 🌧️ est d’origine marine 🌊 ou terrestre 🌳(voir la présentation de l’hydrologie isotopique).

- L’analyse du carbone permet de dater les résidus organique (carbone 14) 🦖

- L’analyse de l’azote permet de déterminer la place d’une créature dans la chaîne alimentaire 🥩

- Lorsque l’azote est trop dégradé, l’analyse du zinc fixé dans les dents permet de déterminer ce que le propriétaire de la dent a mangé [4]

Un autre aspect intéressant, souligné par le paléoanthropologue @Jean-Jacques Hublin, dans sa série de cours de 2018 (l’homme prédateur) est la capacité, en analysant les isotopes du carbone, de déterminer si une chaîne trophique s’est construites sur des plantes effectuant une photosynthèse C3 ou C4. Cela lui permet par exemple de déterminer à quels moments les hominines ont pu quitter le couvert forestier (C3) pour s’aventurer dans la savane (C4).

La proportion d’isotopes du carbone caractéristique d’une type de photosynthèse, se retrouve non seulement dans les résidus de plantes (y compris le charbon), mais aussi dans les animaux qui les consomment et chez les prédateurs et super prédateurs.

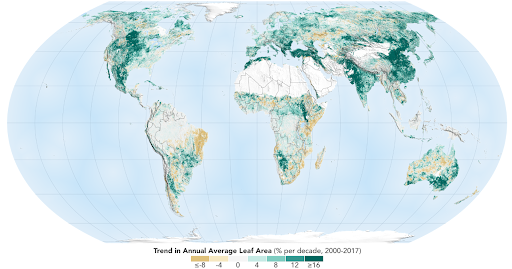

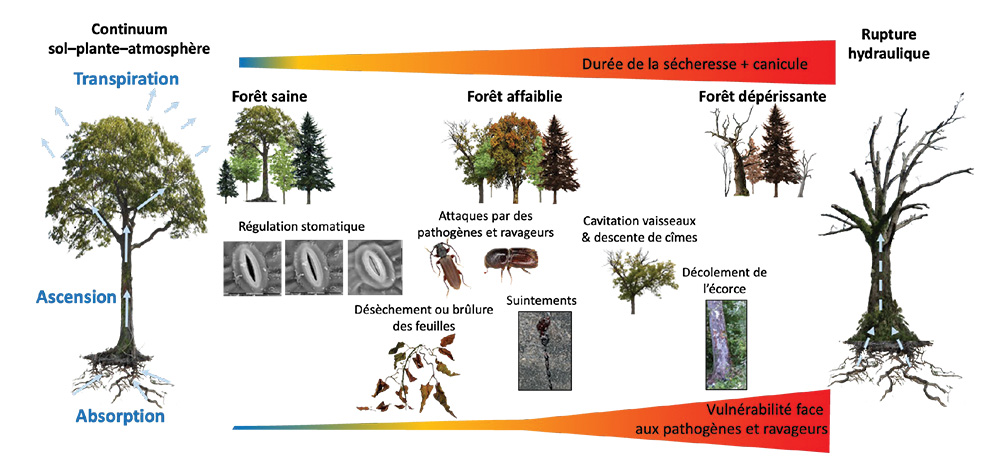

L’activité des plantes façonne durablement la composition physico-chimique du monde. Elle modifie la composition des milieux dans lesquels elles évoluent. Les isotopes sont un des vecteurs de cette transformation. Ce n’est pas le seul.

Au sein de l’Autoroute de la Pluie nous nous interrogeons beaucoup sur l’intensité de cet impact, qui reste un champ de recherche largement ouvert.