Une étude parue le 4 octobre 2023 tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme à propos des conséquences désastreuses de la déforestation de l’Amazonie. Les auteurs, Niklas Boers (Potsdam Institute for Climate Impact Research) et Nils Bochow (The Arctic University of Norway), ont examiné les interactions entre déforestation et disponibilité en eau (humidité des sols, précipitations et évapotranspiration). Ils ont utilisé pour cela “un modèle dynamique non linéaire du transport et du recyclage de l’humidité à travers l’Amazonie pour identifier plusieurs signaux précurseurs d’une transition critique dans la dynamique couplée atmosphère-végétation.” Il ressort de cette analyse que le régime de “mousson sud-américain” risque de s’interrompre, menaçant par là même la survie de cette forêt amazonienne.

Cette étude a été relayée rapidement par @The Guardian, mais en inversant partiellement le lien de causalité, comme en témoigne ce titre “South American monsoon heading towards ‘tipping point’ likely to cause Amazon dieback”. S’il est très louable que cet excellent média relaie cette étude, une lecture trop rapide de ce papier pourrait laisser penser que la forêt amazonienne risque de dépérir à cause de facteurs exogènes (un point de bascule atteint pour ce régime de mousson), alors que le coeur du sujet est bien la relation étroite qui unit régime de précipitations et forêts. Cette rétroaction est tout de même décrite dans le corps de l’article.

Cette étude est en tout cas publiée fort à propos, alors que l’Amazonie connaît une “sécheresse catastrophique”, comme en témoigne cet article publié par @Le Monde (https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/10/11/le-bresil-confronte-a-une-secheresse-catastrophique-en-amazonie_6193721_3244.html).

Plus que jamais, il est urgent de questionner le rapport de nos sociétés au monde végétal, alors que la France connaît elle aussi une période exceptionnellement chaude et sèche pour la période automnale, qui s’avère pour l’instant plus chaude que les étés du siècle dernier, comme l’explique Serge Zaka dans ce post Linkedin https://www.linkedin.com/posts/sergezaka_encore-des-centaines-de-records-de-chaleur-ugcPost-7117250452508807168–YsC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

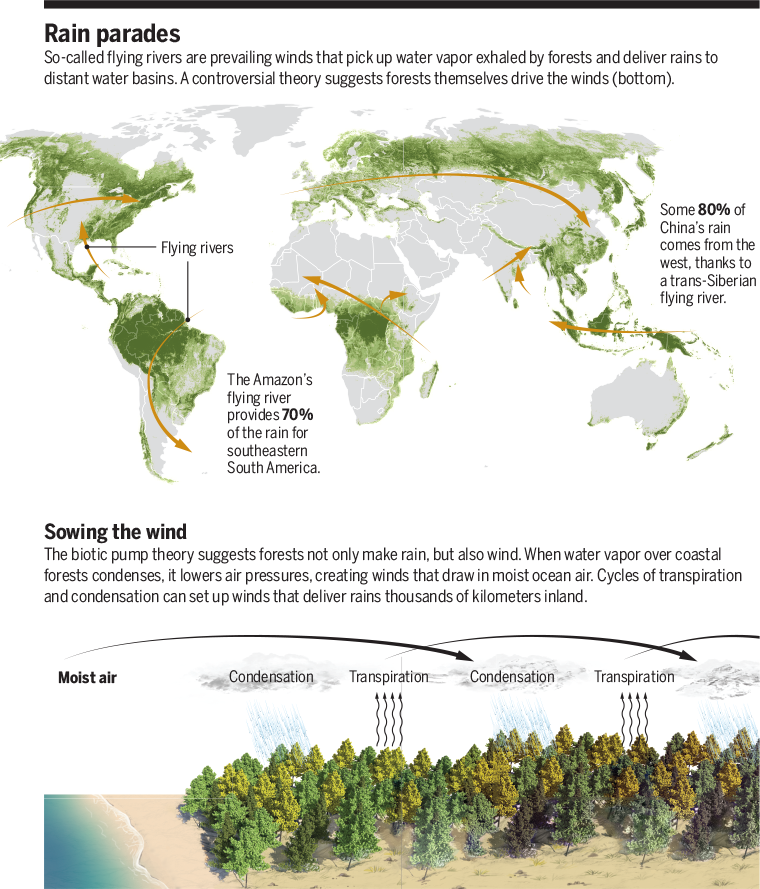

C’est pour faire face à ces situations que le mouvement de l’autoroute de la pluie a été lancé. Le concept d’agroforesterie d’urgence apparaît approprié pour faire face à une telle situation, en stimulant l’activité végétale, en protégeant les cultures agricoles et en stimulant ennuagement et cycles de l’eau.