Les méga feux de Los Angeles semblent marquer l’avènement d’une nouvelle ère, celle du pyrocène. C’est en tout cas la thèse de l’historien américain Stephen Pyne. Selon lui, « le point d’inflexion critique des temps modernes s’est produit lorsque nous avons commencé à faire brûler la biomasse fossilisée plutôt que la vivante ».

Cette thèse est brillamment relayée en France par la philosophe Joëlle Zask. L’autrice de “Quand la forêt brûle. Penser la nouvelle catastrophe écologique” est hantée par les méga feux depuis qu’elle a assisté à des incendies dans le Var en 2017. Pour exorciser ce souvenir, la chercheuse agit plutôt que de ressasser ce terrible souvenir (voir le podcast sur son travail).

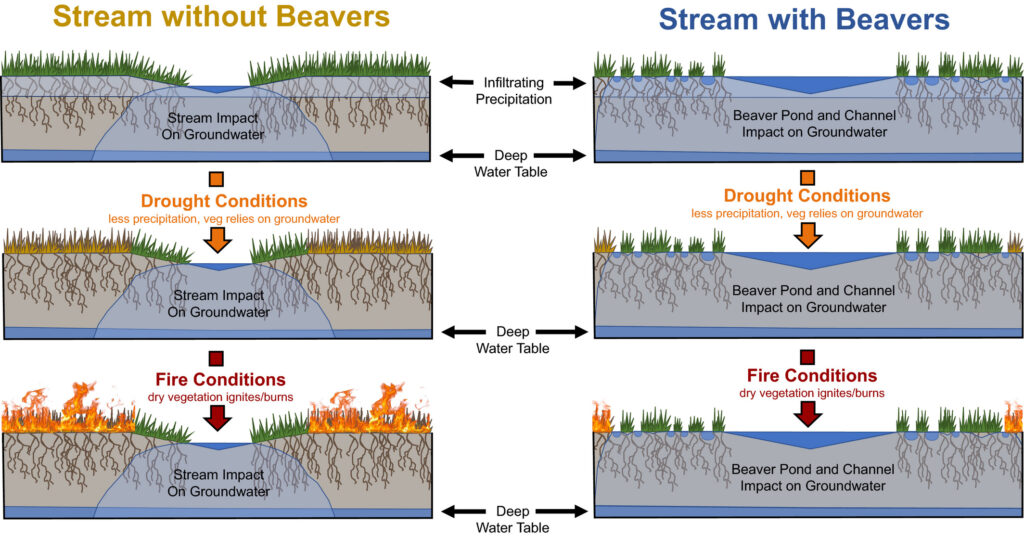

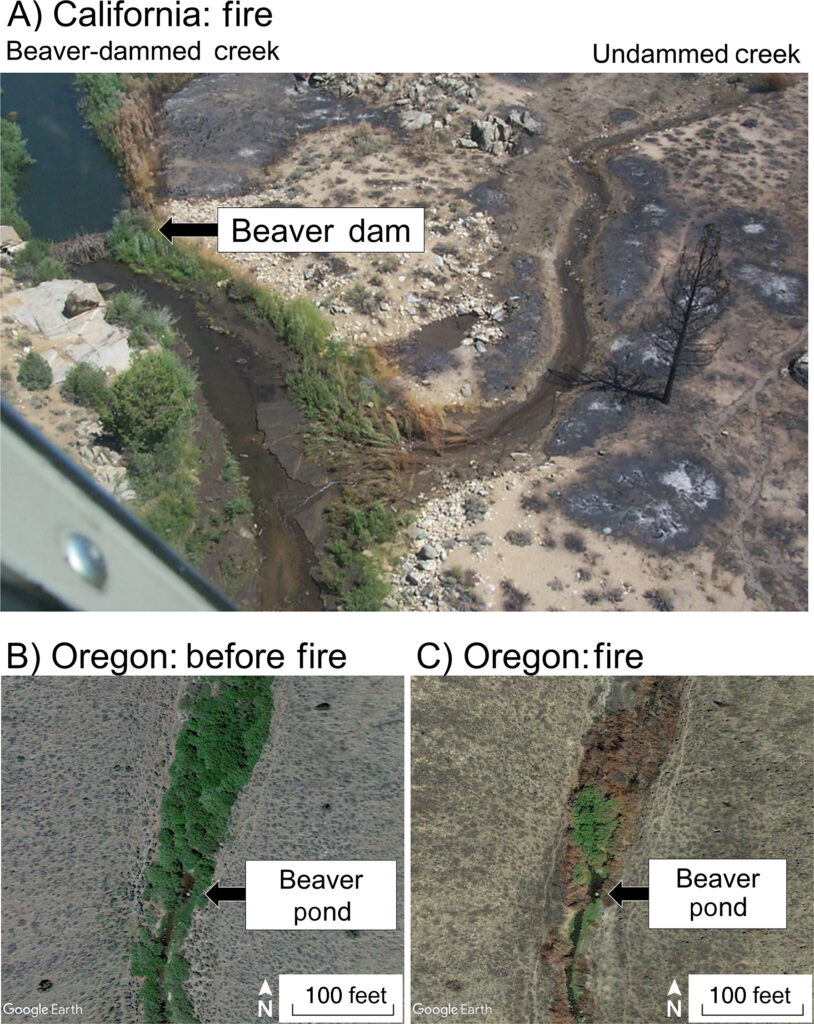

Pour autant, nous pensons que le caractère irrémédiable d’une terrifiante ère des méga feux se doit d’être nuancé. Comme en témoigne l’illustration de ce post, la déshydratation de nos paysages est loin d’être une fatalité. Sur cette image, partagée à maintes reprises par les activistes de la restauration des cycles de l’eau, on y voit les impacts bénéfiques des castors sur un fond de vallée boisé. Là où ils sont intervenus, ça n’a pas brûlé. En même temps, avez-vous déjà essayé de faire brûler du bois mouillé ? C’est presque impossible, comme le démontre Nick Steiner dans ce post LinkedIn bien senti.

Bien que peu exploré, l’impact des castors est indéniable. Ainsi, l’étude “Smokey the Beaver: beaver-dammed riparian corridors stay green during wildfire throughout the western United States” démontre que, dans les zones dotées de barrages de castor, la diminution de l’activité de photosynthèse (NDVI) est 3,05 fois inférieure aux zones sans castor.

D’autres activistes promeuvent la réhydratation des territoires qui permettent de fortement limiter les risques d’incendies. C’est le cas du slovaque Michal Kravčík, hydrologue de formation et initiateur du New Water Paradigm. Citons aussi l’américain Alpha Lo, qui fait beaucoup avancer ces thématiques et a récemment publié sur la manière de réhydrater la Californie pour prévenir les incendies. Enfin, le pakistanais Ali Bin Shahid travaille sur de prometteuses modélisations destinées à évaluer l’impact des castors sur l’hydrologie, le refroidissement et la dynamique des écosystèmes.

Que dire du département des Landes, passées du statut de plus grande zone humide de France à une plantation de pins hautement inflammables en cas de sécheresse. Assez de mares bouchées et de drainages irraisonnés. Place aux castors et aux territoires hydratés ! Comme le dit fort justement Ananda Fitzsimmons dans son ouvrage, il faut “Hydrater la terre”.

Mettons nous à l’ouvrage pour renforcer la robustesse de nos territoires à travers le déploiement de l’agroécologie, de l’agroforesterie et de l’hydrologie régénérative.