Condenser l’eau, c’est faire du vide, et par extension mettre en mouvement notre ⛅climat climat🌧️et nos éoliennes…

⬇️⬇️

En effet, l’eau lorsqu’elle est sous forme de vapeur occupe beaucoup plus de volume que sous forme liquide. A un litre de vapeur ne correspond qu’un millilitre de liquide. (Voir short vidéo de 20 secondes)

La contraction de volume induit du vide, de la dépression, de la place à prendre, ce qui conduit à un déplacement des masses d’air !

Ainsi, chaque fois que vous voyez une goutte de rosée, songez qu’un vide de 30 cm3 a été généré au moment du changement de phase.

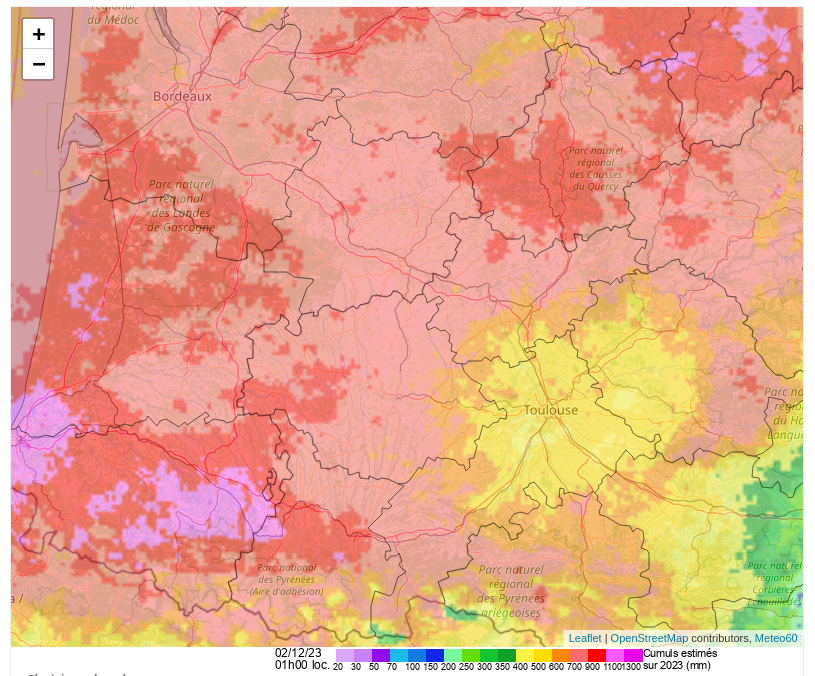

Comme un écosystème stratifié peut condenser 3 mm par jour (y compris en période de canicule), chaque mètre carré peut générer un vide de 3 mètres cubes (à partir de la vapeur d’eau disparue). Et comme en général une très faible fraction de l’eau contenue dans l’air est condensée (de l’ordre du gramme), imaginez les masses d’air mises en mouvement par le processus…

Si vous aimez les belles équations, la publication de la physicienne Russe Anastasia Makarieva permet de calculer avec une grande précision les vitesses de vents dans tous les points de l’espace en fonction du gradient de déshumidification.

Cédric Cabrol expose, après quelques règles de trois, que retirer un gramme d’eau (sur quinze grammes) par mètre cube sur une colonne horizontale et thermostatée de 100 km, permettrait d’expliquer la vitesse du vent d’Autant 🤙 !

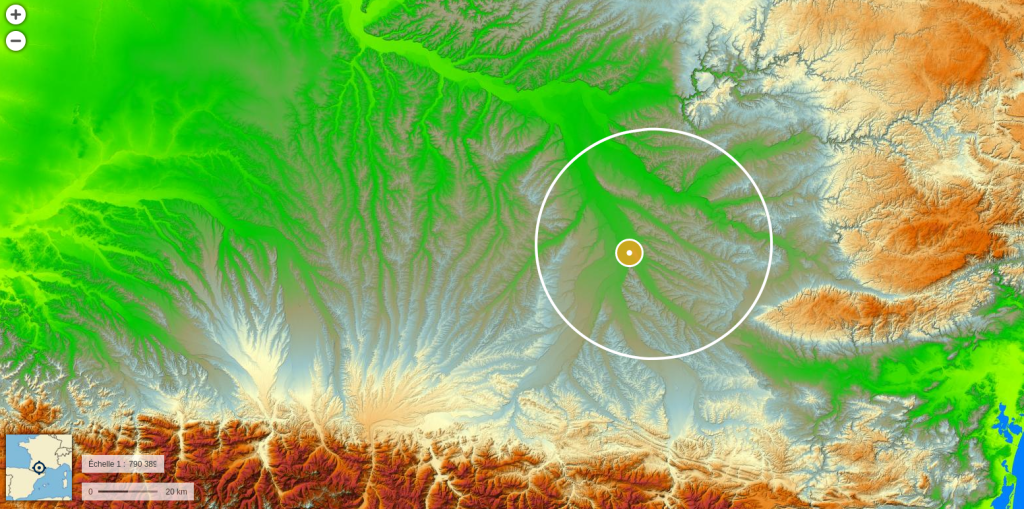

🤗Et pour nous, cela constitue un point fondamental, car c’est le moteur de notre Autoroute de la Pluie!🛁💥

A l’heure où nous l’on nous parle de blocage anticyclonique et de masses d’air immobiles, ne nous appartiendrait-t‘il pas de faire de l’ombre en urgence pour redémarrer le siphon climatique ?