« “La muraille verte c’est un état d’esprit à avoir systématiquement, dans toutes les régions, partout dans le monde”.

https://www.futuropolis.fr/9782754841658/dadji.html

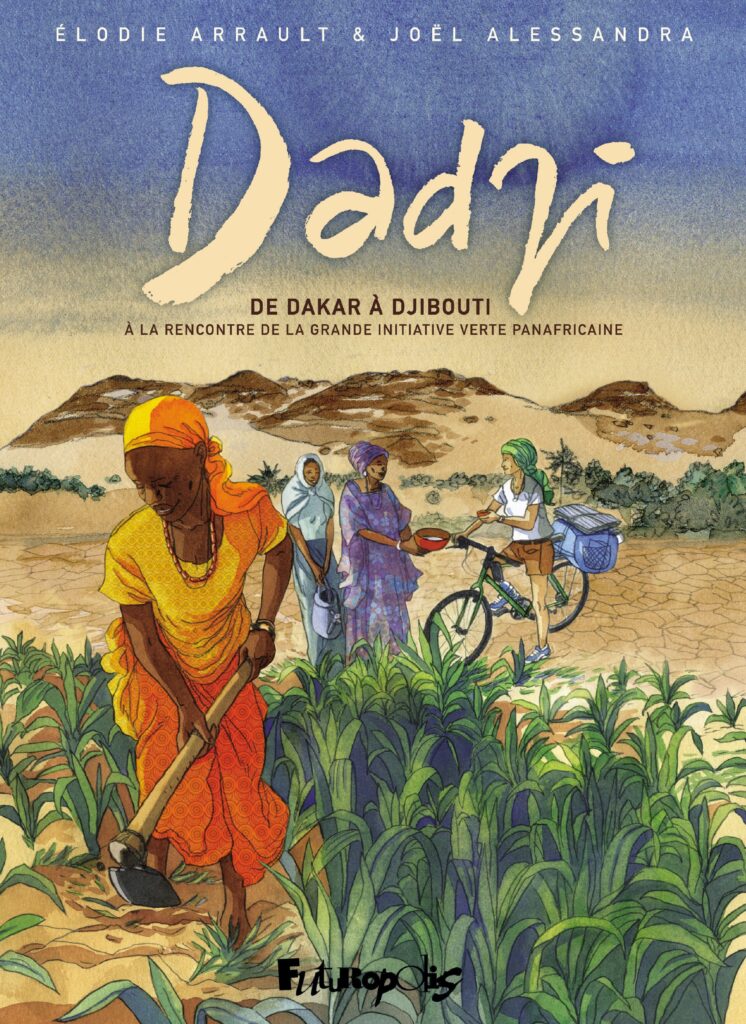

Ces mots sont ceux de Elodie Arrault qui, en 2023, s’élance de Mauritanie pour rejoindre Djibouti. Un périple en vélo au travers des onze pays qui constituent la grande barrière verte. Elle raconte ce périple illustré par Joël Alessandra dans “Dadij (de Dakar à Djibouti à la rencontre de la grande initiative verte panafricaine)”, un Roman Graphique paru en avril chez Futuropolis dans lequel l’aventure humaine rime avec agroécologie.

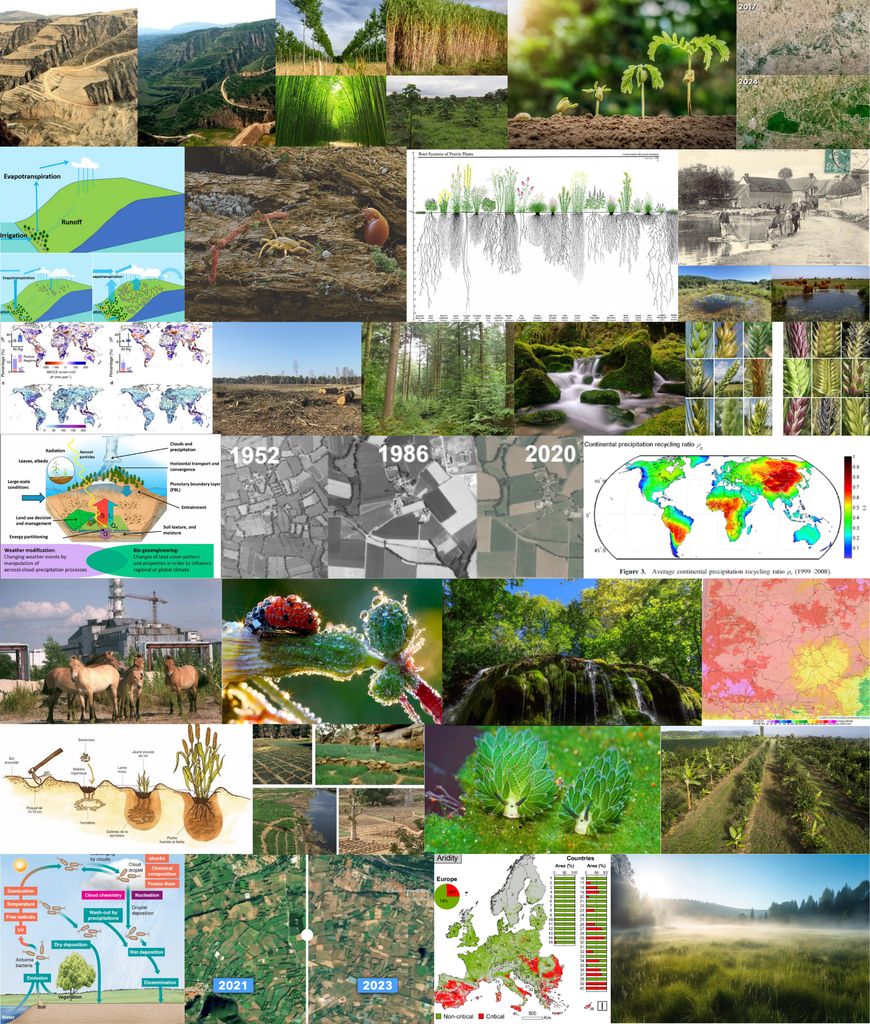

La Grande Muraille Verte est un vaste projet de reboisement visant à lutter contre la désertification au Sahel et au Sahara. L’idée, qui date des années 1970, suscite l’intérêt de Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Celui-ci est déjà très attaché à une agriculture vivrière, libérée des engrais chimiques et autonome en semences (il fait venir Pierre Rahbi en 1981). Sankara lance une vaste campagne de reforestation en 1984. Mais il faudra attendre 2007 pour que le projet se concrétise sous l’égide de l’Union africaine.

Onze pays sahélo-sahariens participent officiellement : Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad. La muraille verte doit s’étendre sur environ 7.800 km de long et 15 km de large, de Dakar à Djibouti, avec pour but de restaurer les terres, créer des emplois, et lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Malgré les difficultés liées aux conflits et au financement, le projet continue d’évoluer. A partir de 2010, le projet abandonne progressivement l’approche top-down et les plantations imposées pour s’appuyer sur des initiatives locales.

Nous avions déjà évoqué la muraille verte dans plusieurs posts et notamment le fait, étayé par une étude de 2020, qu’après des plantations massives au succès limité, la régénération naturelle et l’implication des populations avait permis au projet d’avancer.

L’Autoroute de la Pluie s’inscrit dans cette optique de grande infrastructure agroécologique au service des populations. Nous avons décidé de donner la parole à Elodie Arrault pour une série d’articles :

- sur la nature de la grande muraille aujourd’hui

- sur les facteurs de réussite des projets qui la compose

- pour terminer par une carte postale, sur le Kapokier