🌽Comment la culture du maïs à changé le climat de la Corn Belt ?🌦️

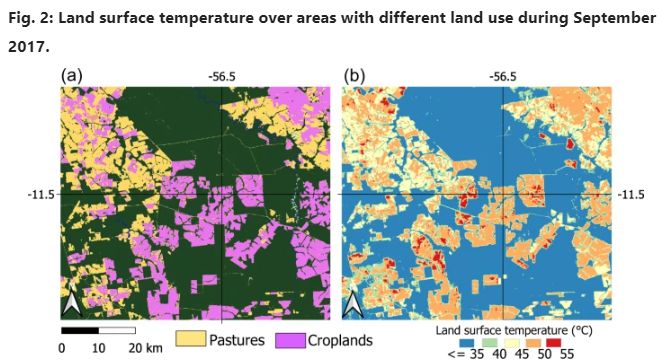

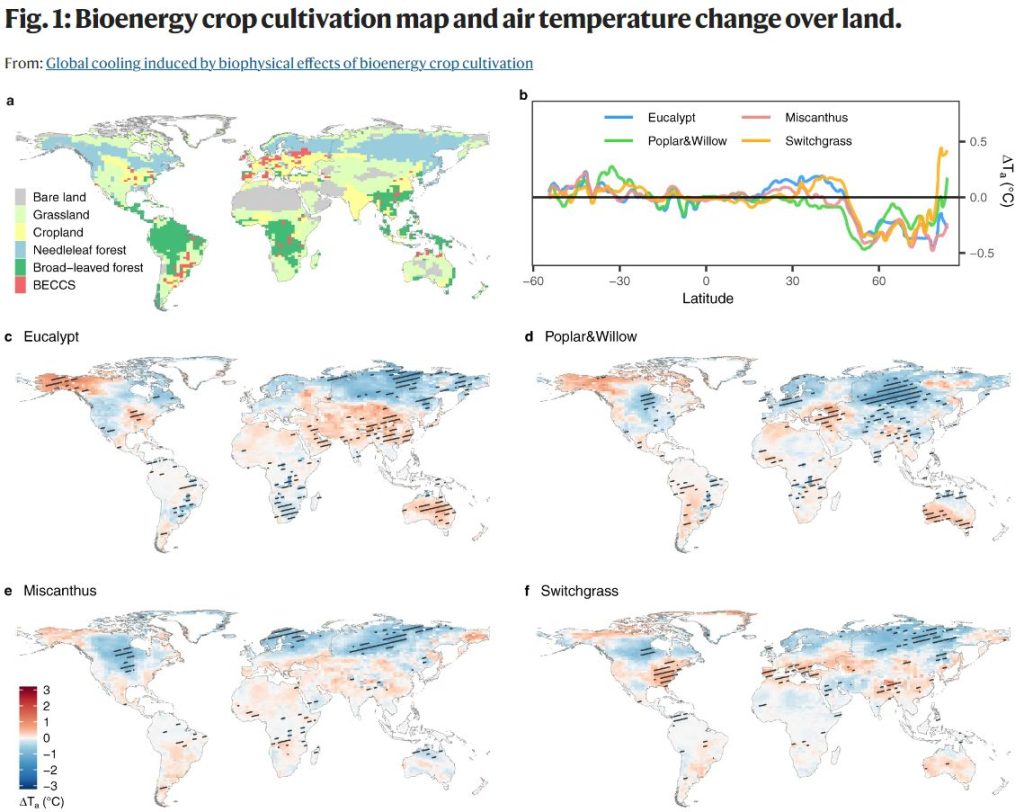

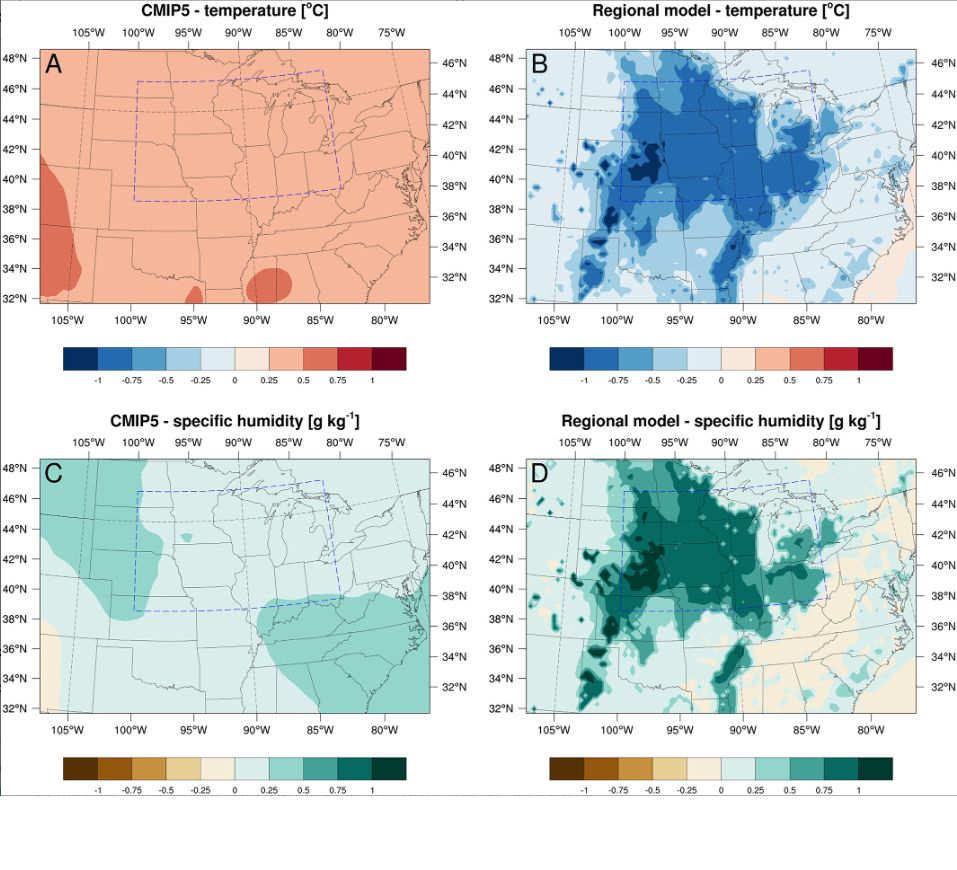

Une étude publiée dans Geophysical Research Letters révèle que l’intensification de l’agriculture dans le centre des États-Unis au cours du XXe siècle a entraîné, durant la période estivale, une baisse des températures et une augmentation des précipitations, en contradiction avec la tendance mondiale au réchauffement climatique.

L’étude, dirigée par des scientifiques de l’université de l’Iowa et du National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a analysé des données climatiques et agricoles sur une période de 100 ans. La région étudiée, la Corn Belt, correspond aux États américains du Midwest (Iowa, Illinois et Wisconsin, entre autres).

Les résultats indiquent que l’intensification agricole (qui comprend, hélas, l’augmentation de l’utilisation d’engrais et de pesticides) a modifié les échanges d’énergie entre la surface terrestre et l’atmosphère, conduisant à un refroidissement estival régional.

Cette découverte met en lumière l’impact de l’agriculture sur le climat régional. Les pratiques agricoles peuvent avoir des effets complexes et parfois contre-intuitifs. Entre 1950 à 2010, la quantité de maïs récoltée chaque année dans la Corn Belt a augmenté de 400 %, alors que cette plante présente de très importantes capacités d’évapotranspiration estivale.

Malheureusement, cette tendance climatique positive résulte d’une approche basée sur l’intensification technologique et l’usage d’intrants, qui n’est ni soutenable ni souhaitable. Elle a eu pour corollaire une intensification de l’irrigation et une inflation de l’usage de pesticides et surtout la perte d’un tiers de couches de surface riche en carbone et des problèmes de pollution de l’eau aux nitrates. Il faut donc rester prudent sur ces résultats qui peuvent masquer d’autres impacts délétères.

Et une autre étude sur cette thématique, alerte : “si la croissance de la production de maïs et de soja devait stagner, la capacité de la rétroaction culture-climat à masquer le réchauffement s’atténuerait, exposant les cultures américaines à des températures extrêmes plus nocives.”

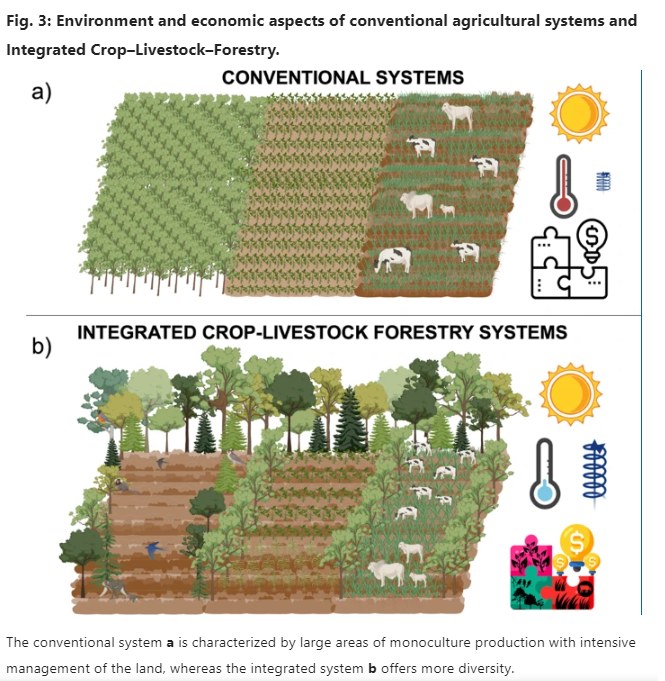

Vous l’aurez compris, au travers de cet exemple nous ne cherchons pas à faire la promotion de pratiques culturales intensives, mais bien de mettre en avant l’interaction entre cultures agricoles et climat.

En outre, le maïs, pour beaucoup devenu le symbole d’une agriculture intensive et des élevages hors sol, reste une plante aux capacités de mycorhization et de photosynthèse (plante dite C4) extraordinaires.

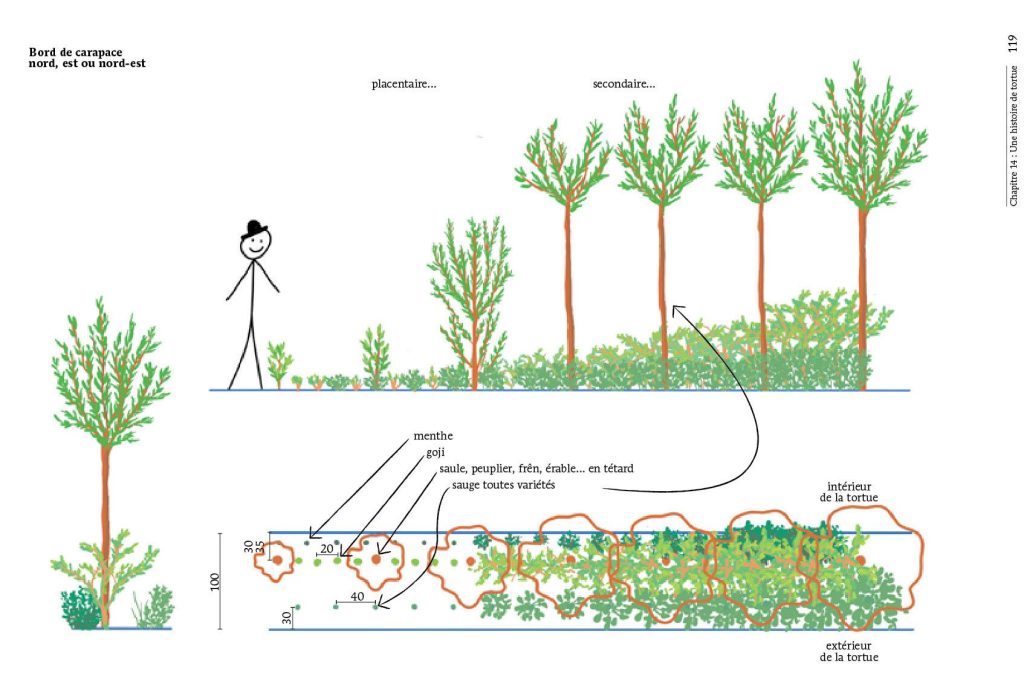

Ainsi, la culture associée des “trois sœurs” (maïs, haricot et courge) ou milpa, est un mode de culture associé propre aux peuples amérindiens, qui peut, par sa stratification, rappeler l’agriculture syntropique. Décidément, nous n’avons pas fini d’apprendre des jardins américains.

N’est-il pas temps d’examiner sérieusement les possibilités offertes par l’agroforesterie et l’agriculture syntropique pour nos territoires ?