A le connaitre en alignement dans les villes, sur les places ou près des églises on oublie que le tilleul (Tilia) est un arbre forestier qui côtoyait le chêne, le hêtre, l’orme et l’érable dans les forêts tempérées d’Europe, d’Asie et d’Amérique.

Symbole de protection et d’hospitalité, il apparaît dans plusieurs mythes. Les vieillards Philémon et Baucis reçoivent ainsi en récompense pour leur hospitalité d’être changés par Zeus en un tilleul et un chêne enlacés, alors que Philyra, la mère du Centaure Chiron est transformée en tilleul pour échapper à la honte. Dans les légendes germaniques, le héros Siegfried rendu invulnérable par un bain de sang de dragon développe une sorte de talon d’Achille à l’endroit où une feuille de tilleul l’a touché.

Avec le tilleul, on fait des infusions et du miel bien sûr, mais aussi un bois tendre parfois veiné de rouge utilisé en lutherie et ébénisterie. Pour les plus aventureux, on produit avec ses feuilles (qui se mangent aussi en salade) une farine riche en protéine et mucilage qui, durant une grande partie de notre histoire, a été un aliment de base dans les couvents et les orphelinats. Enfin le tilleul est un arbre fourrager qui se prête particulièrement bien à une conduite en têtard.

En France, le tilleul le plus endémique est le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), même si le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) est présent de façon naturelle dans l’Est et les Pyrénées.

Parmi les 45 variétés, on notera pour les collectionneurs :

- Tilia cordata ‘Swedish Upright’ : un tilleul suédois très élancé

- Tilia henryana : originaire de Chine, feuilles dentées, jeunes pousses teintées de jaune-rose et parfum de jasmin.

- Tilia tuan : originaire de Chine, rameaux verts pomme et parfum de violette

- Tilia tomentosa : Feuillage argenté et fleurs narcotiques

- Tilia insularis : Corée, grandes feuilles, floraison abondante

Pour la production :

- Tilia platyphyllos pour le miel

- Tilia cordata pour la tisane

- Tilia americana pour le bois.

La bouture du tilleul fonctionne. Prélevez un rameau en hiver ou printemps, enterrez-le dans un mélange sableux et gardez le humide. L’enracinement prend 6 à 8 mois !

Mais la façon la plus sûre de les reproduire est de prélever un rejet à l’automne qu’on replante en pépinière ou directement en place. Le semi est possible mais nécessite du métier : stratification chaude de 4 mois, puis stratification froide de 4 mois, puis semer à 20°C.

———–

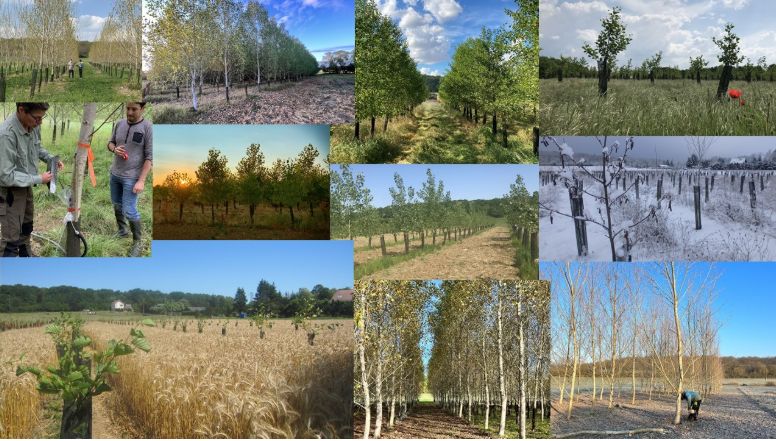

L’Autoroute de la Pluie promeut l’utilisation systémique des pratiques agroécologiques en tant que Solutions fondées sur la nature, avec un accent mis sur l’agroforesterie. Nous cherchons à engager collectivement la société dans des actions mobilisatrices et porteuses d’espoir.

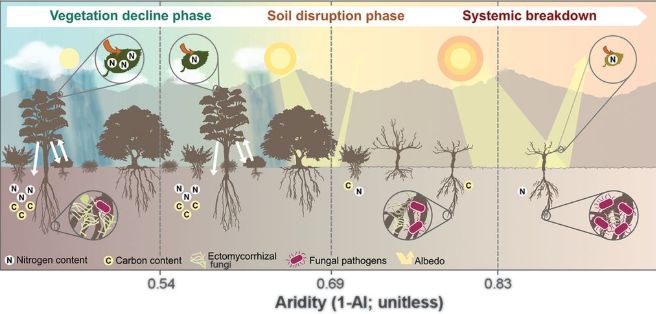

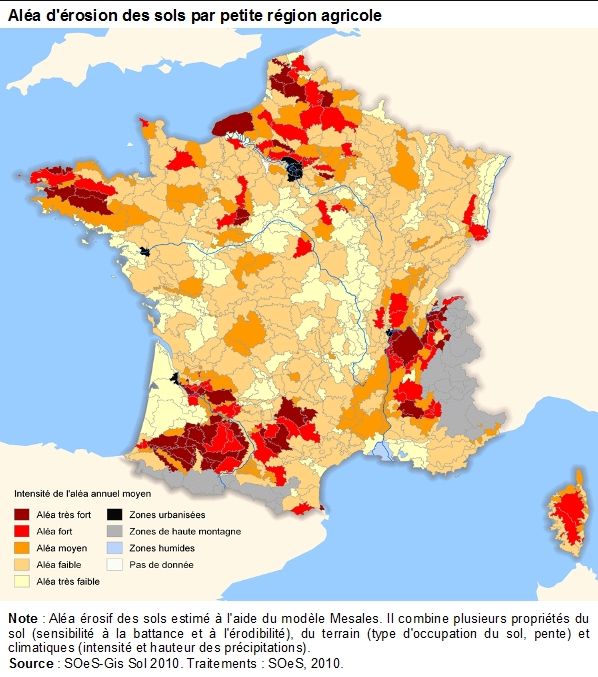

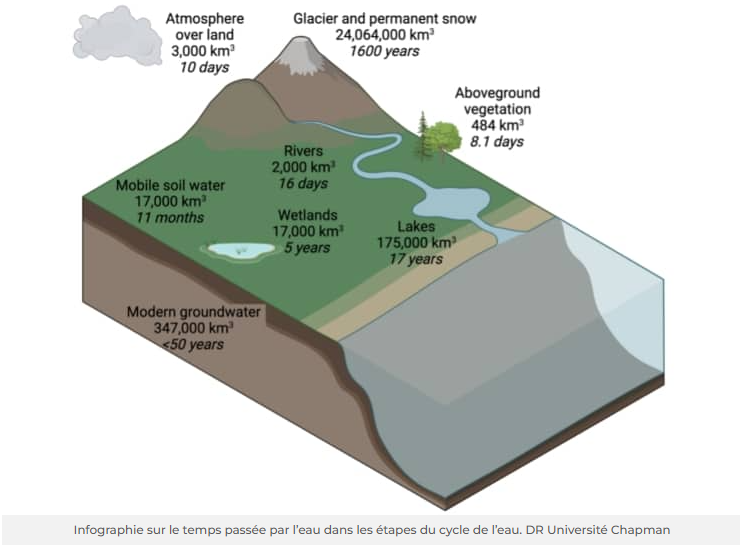

La remédiation climatique est possible en régénérant les composants du triptyque “sol-végétation-eau”.