Après les incendies survenus l’été dernier, l’Aude doit-elle craindre une accélération de la désertification de ses paysages ?

Dans un article publié en septembre 2024, trois chercheurs portugais se sont penchés sur les rapports entre feux de forêts, érosion des sols et dégradation des terres, et ont tiré des conclusions alarmantes.

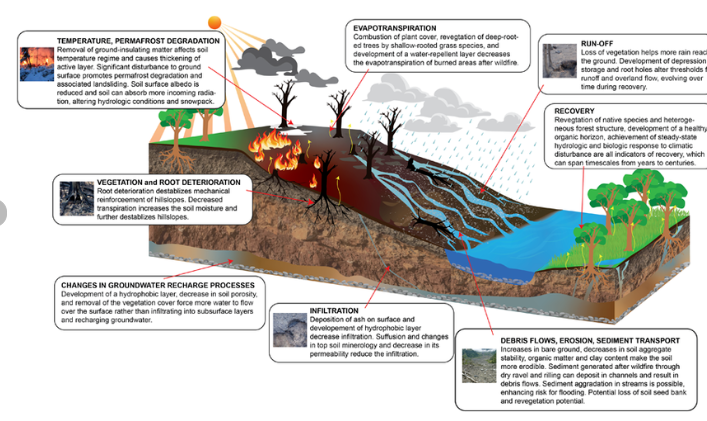

“Le feu est une cause majeure de désertification dans la plupart des zones forestières à risque de feu dans le monde”, affirment-ils notamment, décrivant une cascade d’effets nocifs directement liés aux incendies :

- destruction de la couche organique du sol

- modifications des propriétés physiques et chimiques du sol

- perte de capacité d’infiltration

- diminution des nutriments et du stock de graines

- répulsivité des sols à l’eau (hydrophobie)

Une partie de nos territoires est aujourd’hui exposée à ce risque et la France a rejoint officiellement, lors de la COP16 désertification organisée en 2024 en Arabie Saoudite, la liste des 169 pays se déclarant touchés.

Environ 1% du territoire national serait concerné, notamment dans le pourtour méditerranéen. La menace portant sur cette portion de l’Hexagone pourrait cependant n’être qu’un avant-goût d’un problème beaucoup plus généralisé.

Dans un article publié en juillet 2024 sur The Conversation, plusieurs experts du climat s’inquiétaient ainsi d’une possible « extension du climat méditerranéen en France au XXIᵉ siècle » en cas de maintien de la tendance actuelle de réchauffement climatique.

Mesurée en France par la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC), qui prévoit un réchauffement à +2,7 °C en 2050 et +4 °C en 2100, cette tendance est d’ailleurs probablement sous-évaluée, comme l’ont prouvé les travaux du climatologue Vincent Cailliez sur le Massif Central.

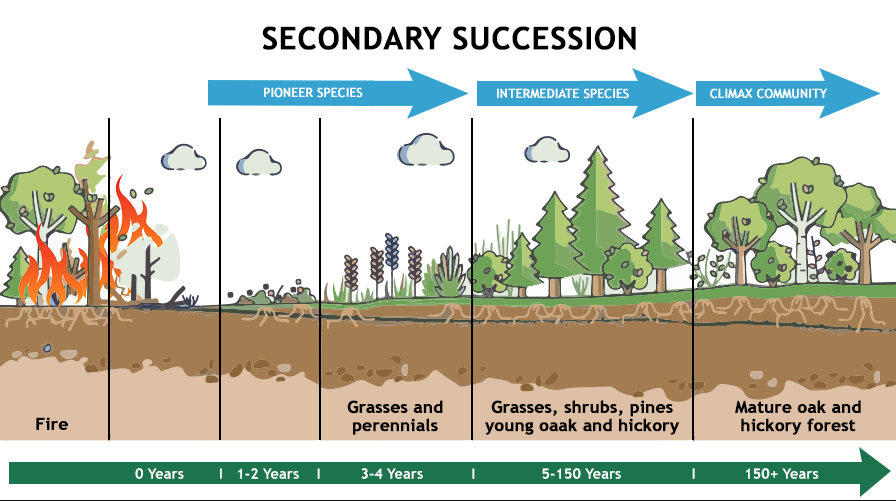

Face à cette situation, faut-il rester en réaction, ou bien prendre les devants et faire face ? Dans les territoires déjà touchés comme l’Aude, la désertification n’est pas une fatalité, à condition d’entamer une réflexion profonde sur la nature du paysage et sa nécessaire recomposition.

Comme exposé dans un précédent article la garrigue et les pins ne constituent pas la végétation méditerranéenne originelle. Or, dans le contexte actuel, ce type de végétation constitue un facteur aggravant de désertification, à l’image des pins d’Alep.

« Sur sites méditerranéens, des mesures de longue durée montrent que, à couvert égal, des sols sous pin d’Alep produisent environ 6 fois plus de ruissellement et 10 fois plus d’érosion que sous chêne vert (Quercus ilex) – ce qui renforce le maillon ‘feu → érosion’ », affirme ainsi une étude publiée en 2017 par des chercheurs de l’Université de Wageningen.

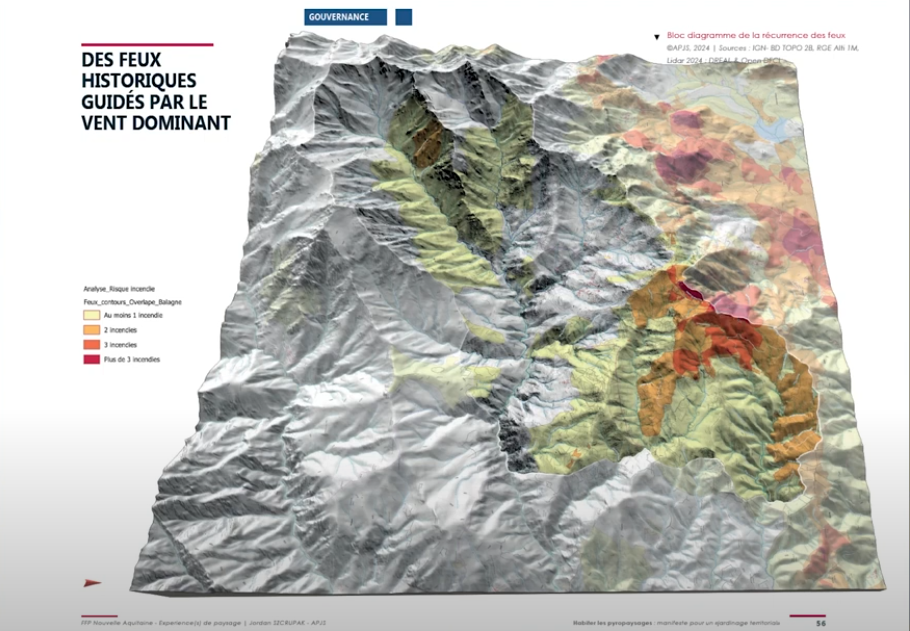

Dans la ligne de front de l’aridification que constitue le Sud-Ouest de la France, le massif des Corbières est un bastion stratégique qui doit impérativement être protégé, notamment par la reconfiguration active des paysages.