Le rôle des plantes dans le cycle global de l’eau est de mieux en mieux compris. Alors qu’une étude alerte sur le fort déclin du stock d’eau dans les sols, les méthodes de gestion de l’eau doivent évoluer.

En effet, une étude menée par des scientifiques de l’Université Chapman, publiée dans la revue Nature Water en janvier 2025, fournit des estimations inédites sur le temps de circulation et la quantité d’eau stockée par les plantes. Les chercheurs ont utilisé des données de la mission satellite SMAP de la NASA, initialement conçues pour mesurer l’humidité du sol. Ces données ont permis d’évaluer le stockage et le transit de l’eau à une résolution spatiale de 9 km², fournissant des estimations mensuelles sur cinq ans.

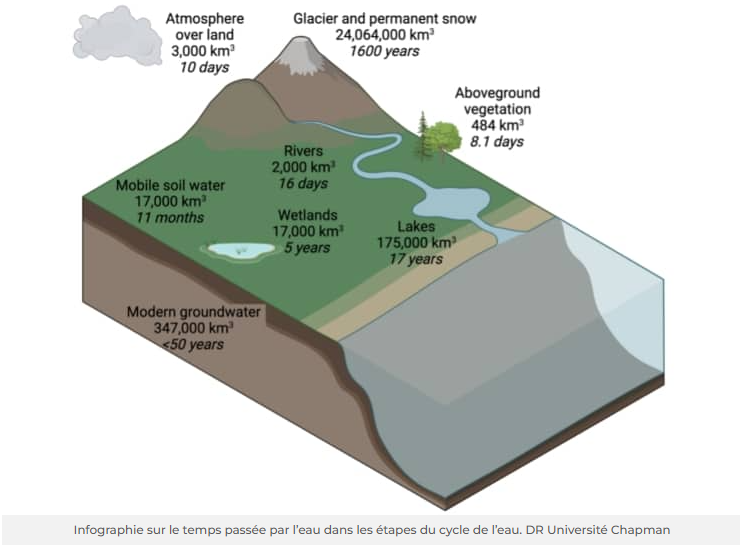

Selon l’étude, les végétaux stockent environ 786 km³ d’eau (0,002 % de la réserve d’eau douce sur Terre). Surtout, le temps de transit de l’eau à travers les plantes est parmi les plus rapides du cycle de l’eau, variant de 5 jours dans les terres agricoles à 18 jours dans les forêts de conifères. Ce transit est particulièrement rapide dans les cultures, prairies et savanes, ce qui démontre le rôle dynamique des plantes dans le cycle de l’eau. En comparaison, l’eau des lacs circule en 17 ans en moyenne et l’eau des glaciers en environ 1.600 ans.

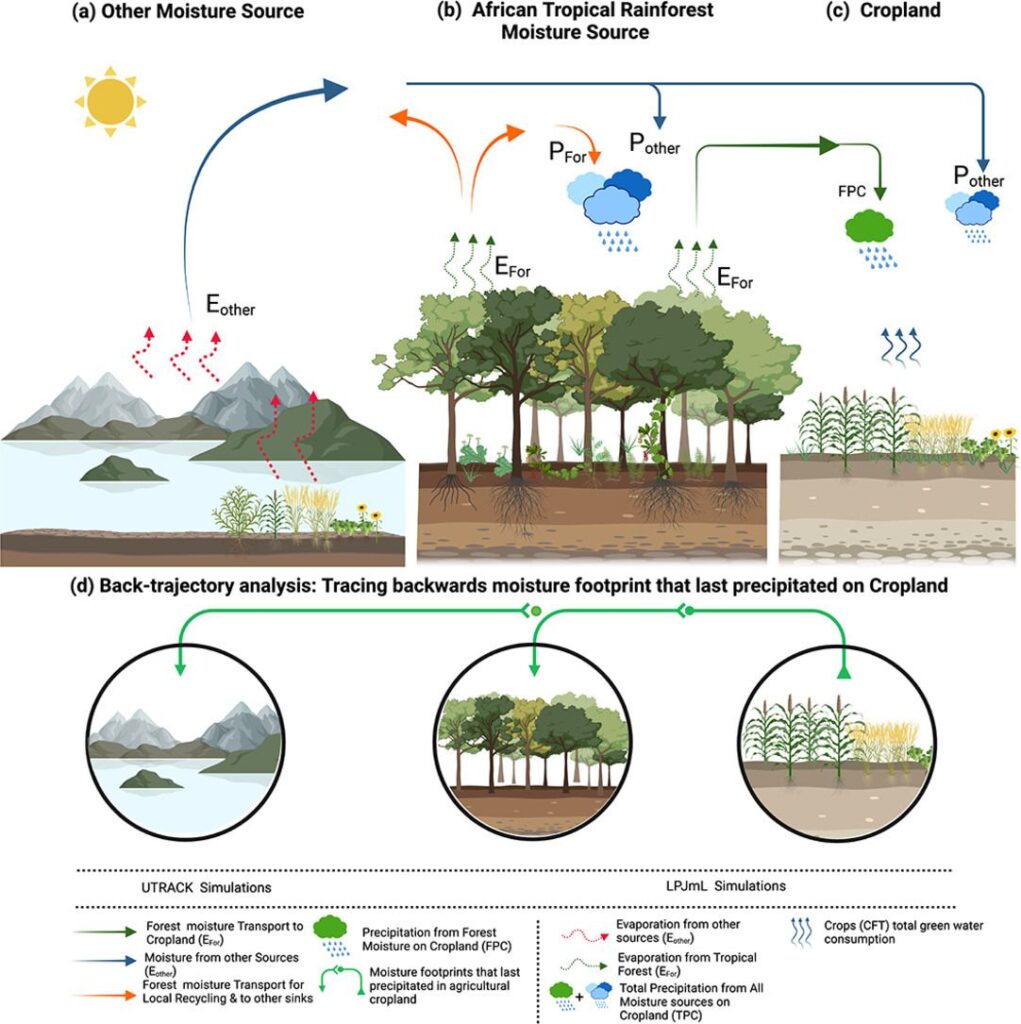

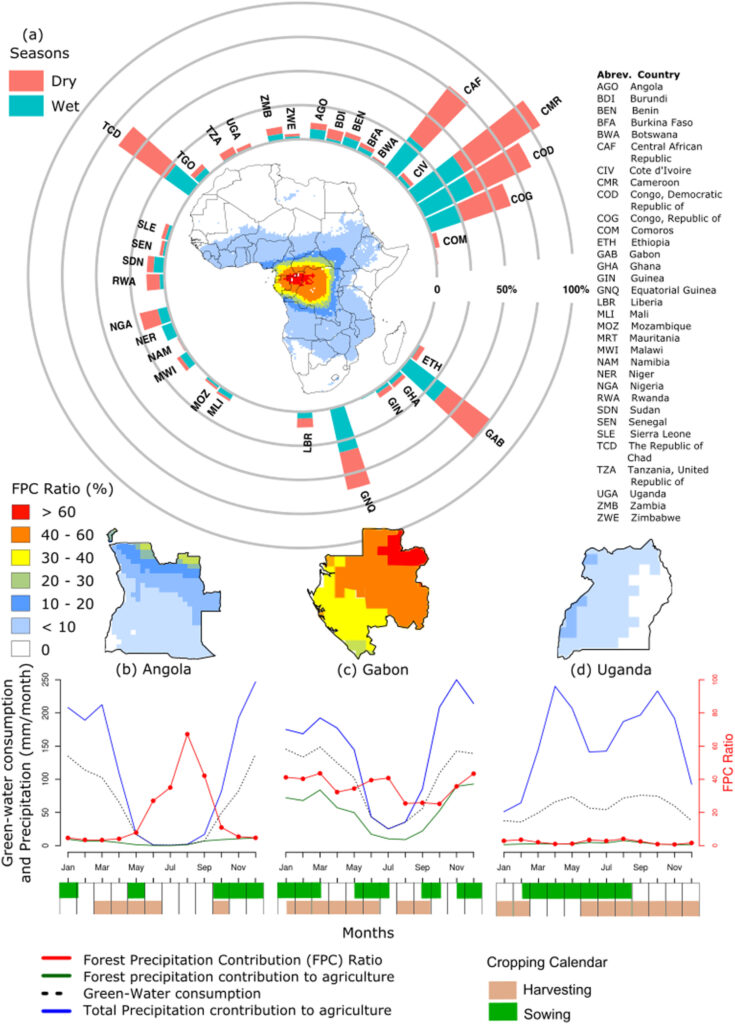

Andrew Felton, auteur principal de l’étude, explique : « Nous savons depuis longtemps que la plupart de l’eau qui retourne à l’atmosphère le fait grâce aux plantes, mais nous manquions d’informations précises sur le temps que cela prenait ». En couplant les temps de transit de l’eau dans les plantes, l’atmosphère (environ 8 à 10 jours) et le sol (60 à 90 jours), les chercheurs veulent estimer le parcours complet d’une goutte d’eau sur Terre.

L’étude précise que “le temps de transit de l’eau à travers les terres cultivées est significativement et systématiquement le plus rapide, l’eau traversant les plantes en moins d’une journée au plus fort de la saison de croissance.”

Greg Goldsmith, co-auteur, souligne que “les terres cultivées du monde entier ont tendance à avoir des temps de transit très similaires et très rapides (…). Le changement d’affectation des terres pourrait homogénéiser le cycle mondial de l’eau et contribuer à son intensification en recyclant plus rapidement l’eau vers l’atmosphère, où elle peut se transformer en épisodes de fortes pluies.”

Cette étude démontre une fois de plus l’importance des interactions sol-végétation-climat. Les pratiques agroécologiques, loin d’être une lubie irréaliste, constituent un des seuls leviers susceptible d’enrayer la marche du funeste tandem sécheresse-inondation.

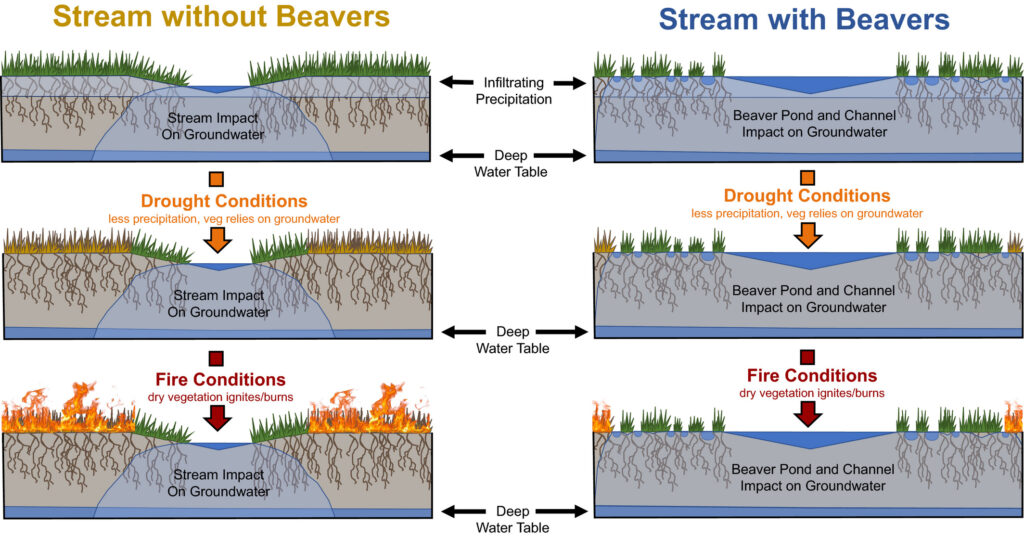

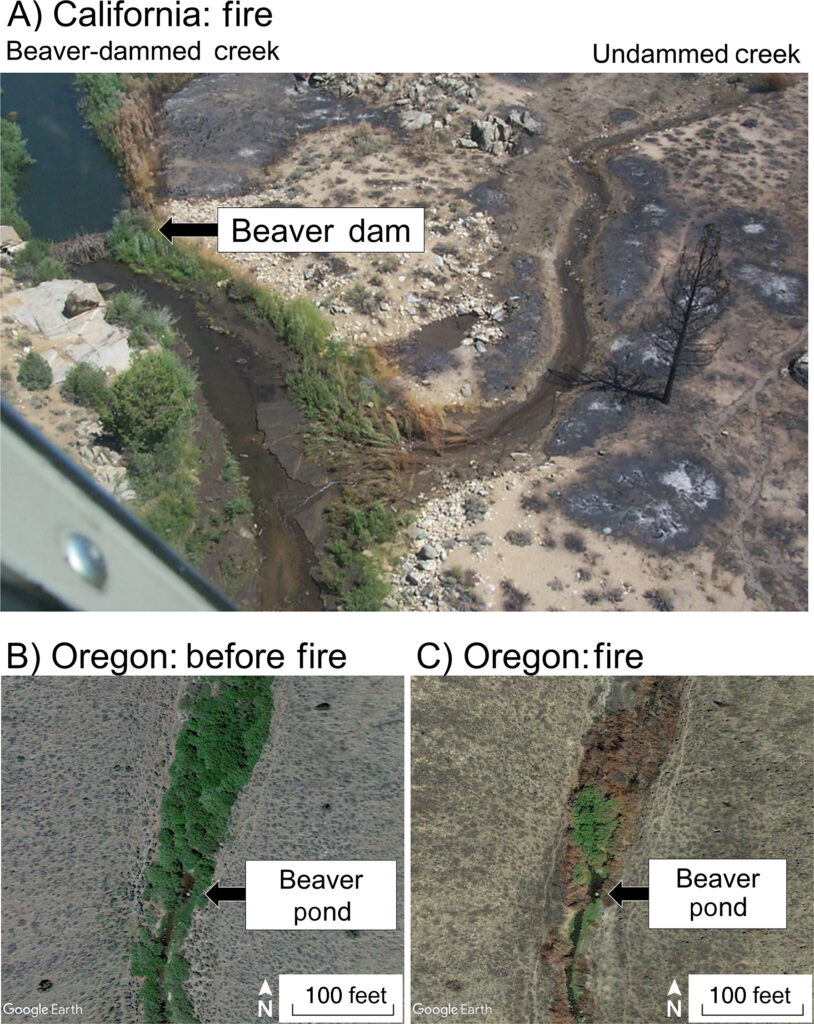

La stratification des systèmes agricoles est vitale pour ralentir le cycle de l’eau. L’agroforesterie, l’agriculture de conservation, entre autres, sont des moyens efficaces pour y parvenir. De même, les “ouvrages castor” chers à Suzanne Husky, peuvent ralentir le cycle de l’eau et réhydrater le territoire.