Faire avec la géographie.

En 1948, Boris Choubert, géologue à l’Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer, remarque dans son étude intitulée “sur des phénomènes actuels de sédimentation le long des côtes guyanaises” le caractère extrêmement mouvant de la côte guyanaise.

En effet, la forme du littoral Guyanais dépend essentiellement d’un banc de vase déposé par les eaux de l’Amazone. Comme l’explique cet article d’Antoine GARDEL du Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences, les 1500 km de côte entre les embouchures de l’Amazone et de l’Orénoque constituent la plus grande côte vasière du monde, en recevant tous les ans entre 150 et 200 million de tonnes de sédiments.

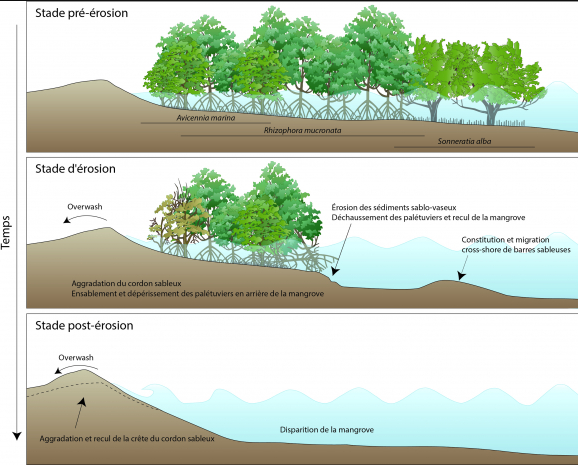

Ces sédiments forment des bancs de vase d’une vingtaine de kilomètres qui se déplacent selon la direction de la houle, c’est-à-dire essentiellement celle des alizés, à une vitesse allant de 0,5 à 5 km/h. En touchant la côte, ils forment des vasières de plusieurs kilomètres. Sur ces vasières pousse alors de la mangrove.

Ainsi en 1964, lorsque l’Etat décide de construire une cité spatiale pour remplacer le précédent centre situé en Algérie, des criques sont bouchées et des zones humides sont asséchées et comblées. La mangrove est bordée de quelques rangs de cocotiers et d’une route, puis des maisons sont construites (voir cette étude). Tout ça, sous le regard médusé des créoles.

Évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Le banc de vase a disparu et les maisons en bord de route sont désormais en bord de mer. Pour les gens qui vivent là, la situation est dramatique. Même s’il est probable que la vase finisse par se réinstaller (cf cet article), le trait de côte a irrémédiablement bougé et les habitations, désormais exposées aux tempêtes, sont condamnées. La mer, qui était pourtant à plusieurs kilomètres, est désormais à leurs portes. Les sacs de sable posés par la commune ne sont pas grand chose face aux éléments.

Par ailleurs, on constate que si certains peuples autochtones ont l’habitude de s’installer sur le littoral, c’est parce qu’ils sont capables de partir rapidement pour changer de lieu d’habitation. Il y a donc d’un côté une force de la nature capable d’arracher en peu de temps des kilomètres de forêt littorale et de l’autre une stratégie de souplesse et d’adaptation qui a l’air de mieux fonctionner que les tentatives de domination des éléments.

C’est aussi le message de l’Autoroute de la Pluie : faire avec plutôt que contre.

#mangrove #climateaction #océan