Pourquoi il faut protéger les sols victimes des feux de forêts !

En altérant les propriétés du sol, les feux de forêts peuvent générer des géorisques en cascade, menaçant les écosystèmes au-delà des incendies proprement dits.

Une étude publiée en février 2024 par l’Union américaine de géophysique s’est penchée sur la question, en synthétisant des dizaines de travaux récents sur les conséquences de différents feux de forêt sur les écosystèmes touchés.

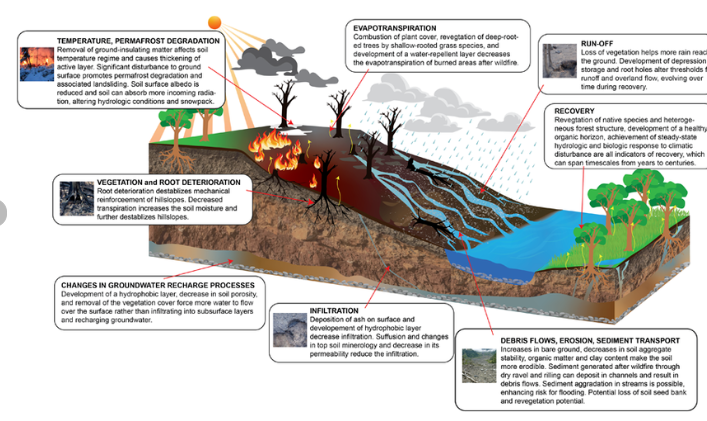

Les auteurs expliquent comment les incendies affectent les attributs critiques des sols (structure, perméabilité, stabilité), modifiant ainsi leurs propriétés mécaniques, hydrauliques, chimiques, biologiques et thermiques. Ces altérations augmentent la vulnérabilité des écosystèmes à divers géorisques post-incendie (glissements de terrain, inondations, érosions).

L’élimination de la végétation peut ainsi “favoriser l’infiltration en réduisant l’interception des précipitations par la canopée, tout en réduisant potentiellement la transpiration des eaux souterraines stockées”.

“Ces altérations hydrologiques, combinées à la diminution de la résistance mécanique des racines, peuvent entraîner une instabilité des pentes sous forme de glissements de terrain superficiels si le rétablissement du paysage est lent”, poursuivent les chercheurs.

En janvier 2019, ce mécanisme a par exemple provoqué des glissements de terrain généralisés sur une zone de 70 km² des monts San Gabriel, en Californie, dont les sols avaient été fragilisés par plusieurs incendies survenus entre trois et dix ans plus tôt.

Les feux de forêt peuvent aussi entraîner “le dépôt de cendres hydrophobes et, par conséquent, une augmentation des éclaboussures de pluie associées à un ruissellement amplifié et à un risque d’inondation, ainsi qu’un dépôt accru de sédiments dans les chenaux d’ordre supérieur, augmentant ainsi le risque de coulées de débris”.

Ce cas de figure s’est produit en janvier 2018, également en Californie, avec des conséquences tragiques. A la suite de fortes pluies sur des terres brûlées par un feu de forêt survenu en décembre 2017, une monstrueuse coulée de débris a ravagé une partie de la ville de Montecito, causant 23 décès.

Pour éviter de tels drames, les auteurs de l’étude exhortent les communautés scientifiques, politiques et techniques à “collaborer pour combler les lacunes de la littérature concernant le comportement et la réponse des sols brûlés soumis à des facteurs de stress” et soulignent que des progrès doivent être faits en matière de “compréhension du calendrier de rétablissement des différentes propriétés des sols et des paysages après les feux de forêt”.

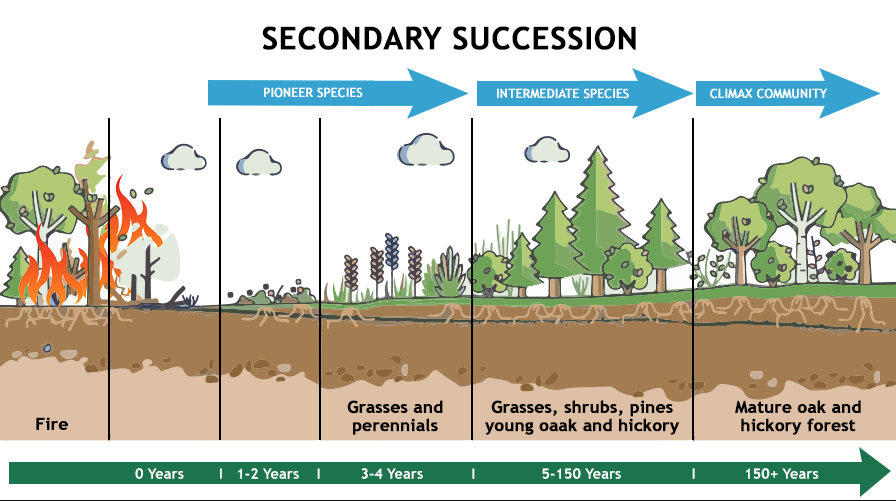

A terme, mieux comprendre ces mécanismes pourrait permettre de mettre en place des projets de régénération naturelle assistée de certains sols touchés par les feux de forêts, par exemple par la mise en place de zones de pâturage [2] ou par la plantation d’arbres pionniers.