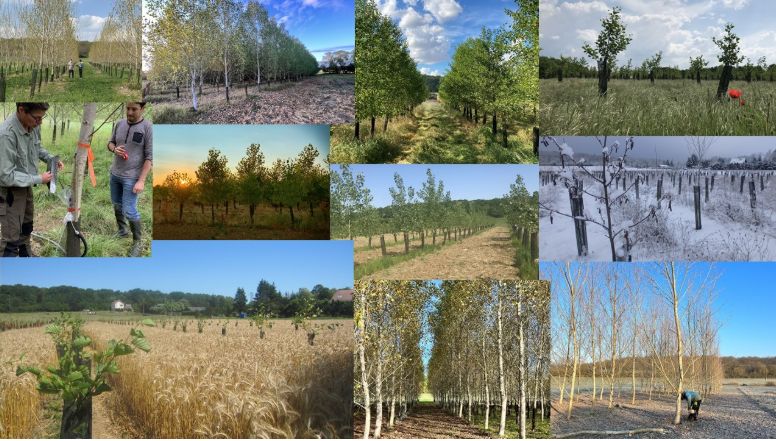

Une agroforesterie d’urgence pour une agroforesterie de long terme !

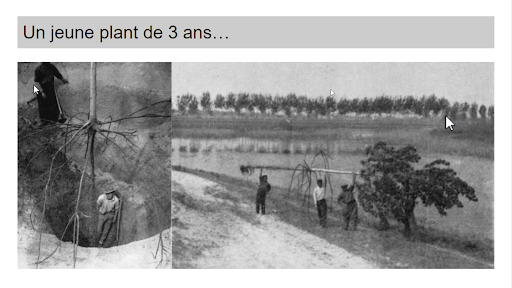

2 – technique de bouturage en place

Le bouturage en place a lieu essentiellement en hiver. On récupère les boutures issues de l’élagage des arbres, on les plante en terre à l’endroit qu’on souhaite arborer en utilisant un fer à béton ou un nettoyeur pression.

L’approche doit rester simple et rapide. Il ne s’agit pas de se lancer dans de gros travaux onéreux, mais d’introduire par quelques gestes simples, des arbres dans une parcelle.

Une bouture de qualité est :

- fraîche et prélevées au bon moment

- de fort diamètre afin disposer d’assez d’énergie pour repartir

- suffisamment profonde pour passer sous la strate herbacée

- avec peu de parties aériennes (2 ou 3 bourgeons).

Par ailleurs, on améliorera la reprise en :

- faisant tremper les boutures avec des rameaux de saule écrasés

- contrôlant la reprise de l’herbe via du désherbage ou du paillage

- arrosant en cas de sécheresse

- protégeant contre les ongulés.

- densifiant fortement la plantation

Les essences à privilégier sont celles réputées bouturer facilement :

- tous les types de saules

- les peupliers

- les platanes

- tous les muriers

- les sureaux

- les tilleuls (réussite faible)

- les pruniers myrobolans

- les figuiers (au printemps)

- les cognassiers

- tous les petits fruits (cassis, groseille, goji)

- les genévriers

On peut également bouturer des racines de Paulownia, de framboisier et d’aulne (tronçons de 10 à 15 cm)

Le robinier faux acacia fonctionne bien, mais est très difficile à contrôler

L’eucalyptus, le chamaecyparis, le Thuya, le cyprès de Leyland, mais qui ne produisent pas les résultats attendus en termes de modification des sols

Les résineux comme l’épicéa ou le mélèze ont besoin d’une très forte hygrométrie (brouillard) pour reprendre

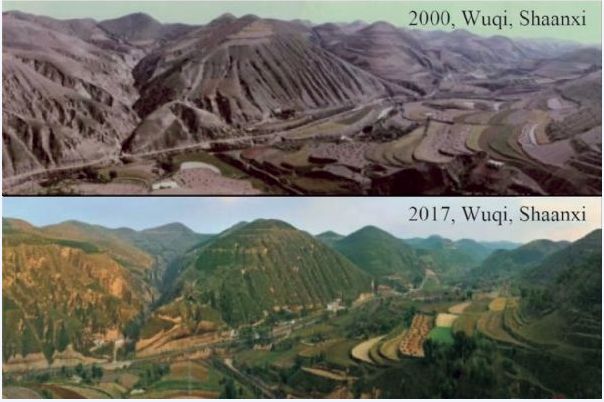

En résumé, le bouturage en place en tant que technique d’agroforesterie d’urgence permet d’installer rapidement des arbres pionniers dans un espace dépourvu de strate arbustive et d’amorcer une transformation du milieu. Selon le contexte, cette première génération peut être totalement inadaptée et périr très vite. Dans ce cas, elle ne servira qu’à permettre l’émergence d’une seconde génération mieux adaptée.

Littérature sur le sujet :

- « Conseils pratiques pour l’utilisation du bouturage pour le génie végétal en berges de cours d’eau » https://revue-set.fr/article/view/8131

- « Régénération in vivo par bouturage de fragments de tige de Ricinodendron heudelotii », var. heudelotii (Baill) Pierre Ex Heckel à Daloa, Côte d’Ivoire https://issr-journals.org/links/papers.php?journal=ijias&application=pdf&article=IJIAS-20-315-13

- « Le bouturage des arbres forestiers : progrès récents, perspectives de développement » : https://hal.science/hal-03396413/document

Sur l’utilisation du saule pour ces techniques d’agroforesterie :

https://fac.umc.edu.dz/snv/bibliotheque/biblio/mmf/2021/M%C3%A9thodes%20et%20techniques%20de%20bouturage%20%20guide%20pratique.pdf

Généralités sur le bouturage:

http://gueguen.sebastien.free.fr/Auto-suffisance/5%20-%20Connaissance/Agroforesterie,%20arbres%20-%2010.pdfs/guide%20bouture.pdf